Il nous suffisait de traverser la chaussée pour nous rendre à la petite épicerie où ma mère faisait ses courses, dans mon enfance.

Une épicerie qui faisait l’angle de la rue, avec des fruits et des légumes exposés à l’extérieur, des rayons bien achalandés et un frigo rempli de glaces pour l’été.

Le magasin était tenu par un couple adorable, de l’âge de mes parents.

Elle avait un accent du sud et son rire ressemblait au chant d’un oiseau.

Elle riait souvent, avait la bonne humeur communicative.

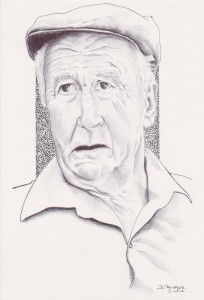

Lui portait en permanence un béret qui couvrait sa calvitie, était d’une gentillesse et d’une bonté naturelles.

Ils étaient chaleureux, parlaient beaucoup, choyaient leur clientèle.

Ils s’étaient pris d’affection pour ma mère qu’ils réconfortaient du mieux qu’ils le pouvaient depuis son veuvage.

Je crois que je ne les ai jamais vus autrement qu’avec le sourire.

Jusqu’au jour du drame.

Ils avaient deux enfants, un garçon et une fille, qui étaient déjà adultes alors que j’effectuais mes premiers pas sur les sentiers perturbants de la préadolescence.

Leur fils, Jean-Pierre, était marié et venait d’avoir un enfant.

Motard dans la police, il était la fierté de ses parents.

Je le connaissais peu, l’avais à peine croisé, mais il était dans toutes les conversations.

C’était un homme courageux, expliquaient ses parents.

Et puis, un triste matin, le magasin est resté fermé.

Ce n’était jamais arrivé en dehors des dimanches après-midi et des rares vacances des propriétaires.

Très vite, nous avons appris que Jean-Pierre avait perdu la vie dans une course poursuite.

Dans le quartier, en quelques minutes, il est devenu un héros martyr.

Ces drames, en principe, ne devraient se lire que dans les journaux, rester abstraits, ne jamais toucher des proches.

Nous étions tous très choqués.

Le jour de l’enterrement, la famille, les amis, et tous les clients du magasin étaient présents.

L’église était pleine à craquer.

J’avais le cœur brisé de voir pleurer ces personnes qui ne méritaient pas le drame qui les touchait.

Je ne me souviens que de deux choses: une trompette a joué la sonnerie aux morts dans l’église, et, au cimetière, une salve de tirs a salué la mise en terre, tirée par les collègues de Jean-Pierre, en grande tenue.

Beaucoup pleuraient.

Je n’avais jamais assisté à un enterrement, puisque celui de mon père m’avait été interdit.

Ce souvenir m’a poursuivie longtemps.

La tristesse était insoutenable, et je regardais le petit garçon de deux ou trois ans qui ne comprenait pas que l’on enterrait son père.

Je n’aimais pas être spectatrice du chagrin des autres, n’avais qu’une seule envie: les consoler.

Mais comment console-t-on d’une douleur aussi profonde?

À partir du lendemain, à chaque fois que je me suis rendue dans le magasin, j’ai embrassé les parents de Jean-Pierre.

Ils me serraient très fort dans leurs bras… il n’était plus nécessaire de parler.

Elle ne riait plus, ou alors parfois, tristement.

Tous deux avaient le regard triste, continuaient à vivre… parce qu’il le fallait.

Ils retrouvaient leurs automatismes professionnels, et c’est ce qui les tenait debout au quotidien.

Nous vivions à Bruxelles, dans une grande ville.

Mais, comme Paris, comme toutes les villes du monde, celle-ci ne formait pas un bloc compact où personne ne se connaissait.

La vie du quartier existait grâce aux petits commerçants notamment.

J’ai toujours le souvenir de ceux-ci dans mon cœur.

Martine Bernier